次回の展示ご案内(10/31~1/25)

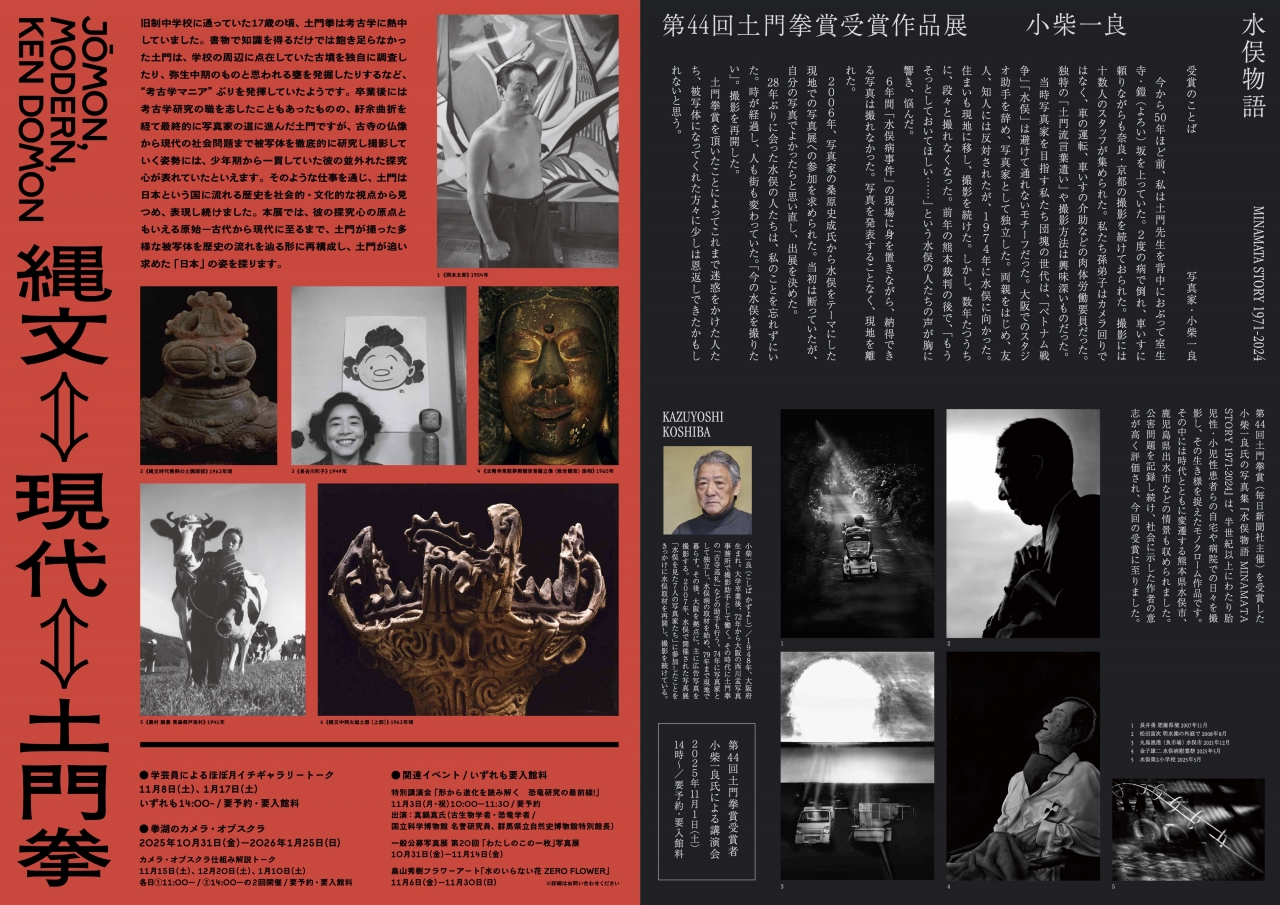

縄文⇔現代⇔土門拳

会期 2025年10月31日(金)~2026年1月25日(日)

旧制中学校に通っていた17歳の頃、土門拳は考古学に熱中していました。書物で知識を得るだけでは飽き足らなかった土門は、学校の周辺に点在していた古墳を独自に調査したり、弥生中期のものと思われる甕を発掘したりするなど、“考古学マニア”ぶりを発揮していたようです。卒業後には考古学研究の職を志したこともあったものの、紆余曲折を経て最終的に写真家の道に進んだ土門ですが、古寺の仏像から現代の社会問題まで被写体を徹底的に研究し撮影していく姿勢には、少年期から一貫していた彼の並外れた探究心が表れていたといえます。そのような仕事を通じ、土門は日本という国に流れる歴史を社会的・文化的な視点から見つめ、表現し続けました。本展では、彼の探究心の原点ともいえる原始-古代から現代に至るまで、土門が撮った多様な被写体を歴史の流れを辿る形に再構成し、土門が追い求めた「日本」の姿を探ります。

《 同時開催 》

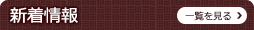

第44回土門拳賞受賞作品展

小柴一良「水俣物語 MINAMATA STORY 1971-2024」

第44回土門拳賞(毎日新聞社主催)を受賞した小柴一良氏の写真集『水俣物語 MINAMATA STORY 1971-2024』は、半世紀以上にわたり胎児性・小児性患者らの自宅や病院での日々を撮影し、その生き様を捉えたモノクローム作品です。その中には時代とともに変遷する熊本県水俣市、鹿児島県出水市などの情景も収められました。公害問題を記録し続け、社会に示した作者の意志が高く評価され、今回の受賞に至りました。

受賞のことば

今から50年ほど前、私は土門先生を背中におぶって室生寺・鎧(よろい)坂を上っていた。2度の病で倒れ、車いすに頼りながらも奈良・京都の撮影を続けておられた。撮影には十数人のスタッフが集められた。私たち孫弟子はカメラ回りではなく、車の運転、車いすの介助などの肉体労働要員だった。独特の「土門流言葉遣い」や撮影方法は興味深いものだった。

当時写真家を目指す私たち団塊の世代は、「ベトナム戦争」「水俣」は避けて通れないモチーフだった。大阪でのスタジオ助手を辞め、写真家として独立した。両親をはじめ、友人、知人には反対されたが、1974年に水俣に向かった。住まいも現地に移し、撮影を続けた。しかし、数年たつうちに、段々と撮れなくなった。前年の熊本裁判の後で、「もうそっとしておいてほしい……」という水俣の人たちの声が胸に響き、悩んだ。

6年間「水俣病事件」の現場に身を置きながら、納得できる写真は撮れなかった。写真を発表することなく、現地を離れた。

2006年、写真家の桑原史成氏から水俣をテーマにした現地での写真展への参加を求められた。当初は断っていたが、自分の写真でよかったらと思い直し、出展を決めた。

28年ぶりに会った水俣の人たちは、私のことを忘れずにいた。時が経過し、人も街も変わっていた。「今の水俣を撮りたい」。撮影を再開した。

土門拳賞を頂いたことによってこれまで迷惑をかけた人たち、被写体になってくれた方々に少しは恩返しできたかもしれないと思う。

開 館 9:00~17:00[入館は16:30まで]

休館日 12月~1月は月曜休館※1月12日(月・祝)は開館、翌1月13日(火)休館

入館料 一般 900円 / 高校生 450円 / 中学生以下無料

《会期中のイベント》

11/1(土)14:00~

要予約 / 参加無料(要入館料)

11/8(土)、1/17(土)

いずれも14:00〜 / 要予約 / 参加無料(要入館料)

10/31(金)~1/25(日)

カメラ・オブスクラ仕組み解説トーク

11/15(土)、12/20(土)、1/10(土)

いずれも①11:00~ / ②14:00~ の2回開催 / 要予約 / 要入館料

11/3(月・祝)10:00~11:30(予定)

出演:真鍋真氏(古生物学者・恐竜学者 / 国立科学博物館 名誉研究員、群馬県立自然史博物館特別館長)

要予約 / 参加無料(要入館料)

・一般公募写真展 第20回「わたしのこの一枚」写真展

10/31(金)~11/14(金)

11/6(木)~11/30(日)